常识与反常识的对立面

作者:佚名|分类:百科常识|浏览:84|发布时间:2025-08-12

前言

孩子总是对家长的劝导无动于衷。一个简单的问题点出了教育中的一个重要问题:孩子很难被传统教育引导,但容易被周围环境所感染。这句话道出了孩子更容易受同龄人影响,而非强制性的教诲。

阅读是一个例子。男孩在小学时,虽然被母亲要求每天阅读半小时的书籍,却一直无法集中注意力。但是,当他结识了两个热爱阅读的同学后,他们推荐给他像《三体》这样的书籍,并借给他《生死疲劳》。受到同学影响,男孩逐渐对文学作品产生了浓厚的兴趣,并开始自主阅读。这行为,让我们看到了儿童更容易受同龄人影响,而非强制性的教诲。

运动也是如此。男孩从小坚持游泳的习惯,并不是因为父母的要求,而是受到了父亲频繁带他去游泳馆的潜移默化熏陶。父亲并没有直接命令他去学习,而是通过环境营造出了吸引他的自然魅力。这方式让他主动选择了游泳作为自己的爱好。

是关于沟通。在成长过程中,男孩习惯性地通过冷战解决冲突,这种态度明显反映了父母间的相处模式。然而,通过哥哥的示范,他意识到积极的沟通能有效且和谐地解决问题,从此改变了与他人交流的方式。这改变不仅在于哥哥言传身教的力量,更让人意识到榜样的作用远胜于说教。

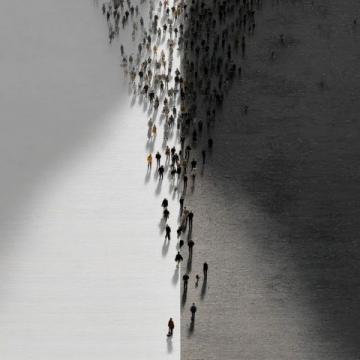

齐善鸿教授的一次分享进一步佐证了这一观点。一位家长询问为何自己的孩子不爱读书,教授反问他们是否自己也不喜读书。这故事揭示了一个简单道理:期待孩子喜欢某事物,首先要确保自己已对此充满热情。其实,教育如同腌咸菜,无需多余施加压力,只需把孩子置于一个富有感染力且自然而然的环境中,潜移默化地塑造出想要的样子。

心理学中的“镜像神经元”概念重新定义了家长与孩子的关系。父母是镜子,必先自我修饰,孩子才能映照出更好的自己。即便孩子未必长成我们期望的样子,他们却一定会成为我们的影子。只有我们持之以恒地提升自己,才能真正让教育在孩子身上开花结果。谨此与各位家长共勉,在育儿的旅程中,不断完善自己,也让孩子们在无声的感召中找到更优秀的自己。

(责任编辑:佚名)