中国各地玉米方言称呼:从“棒子”到“苞谷”的乡土文化地图

作者:佚名|分类:生活杂谈|浏览:88|发布时间:2025-08-14

#玉米在各地方言中的称呼#

#玉米名称变化# #玉米地方别名#

千面玉黍:中国大地上玉米的方言地图与乡土记忆

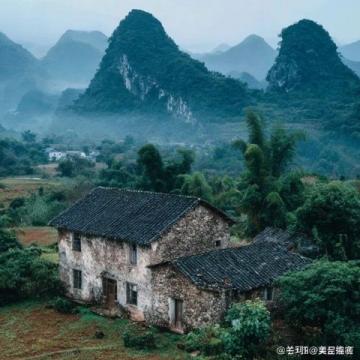

当金黄色的玉米穗沉甸甸地垂向大地时,不同地区的人们以不同的方言呼唤着它。在华北平原上,老农们用“棒子”一词拍打着晒场上的作物;西南山区的清晨里,背篓中的收获被称作“苞谷”;而在江南水乡的灶台上,则有主妇将其称为“包芦”。这一粒小小的玉米,竟然折射出汉语方言中丰富多彩的文化内涵。 从东北黑土地到岭南红丘陵,玉米在各地都有不同的别名:河北人习惯称之为“棒子”,透露着农民朴实无华的性格;四川人则称其为“苞谷”,其中包含了山野的韵味和地域特色;闽南地区的人们会说“番麦”,反映出它从海外传入的历史背景;温州方言中的“油珠卵”更是形象地将玉米粒比作珍珠般明亮。此外,山西某些地方至今保留着古雅的说法——“玉茭子”,仿佛是从古代农书《齐民要术》中直接传承下来的词汇。 这些称呼不仅反映了语言的多样性,还蕴含了丰富的历史文化信息。北方人称其为“棒子”,是因为玉米穗形状酷似棍棒;西南地区的人们则以“苞谷”来描述它被苞叶包裹的状态,并指出它是五谷之一的身份;江浙一带将其称为“六谷”,表示它已被列入稻、黍、稷、麦、菽之后,成为第六种主要粮食作物;而在闽粤地区,“番麦”的称呼提醒人们其由海外引入的历史背景。 在玉米的方言版图中,农事活动和生活智慧紧密相连。每当秋天来临,在华北平原上总能听到“掰棒子”的喊声此起彼伏;而西南山区晒场上,妇女们翻动着“苞谷”,身影被夕阳拉得长长的。当玉米成为餐桌上的美食时:东北的铁锅边贴着金黄的大饼子,云贵地区的石磨里流出浓稠的“苞谷糊”,江南蒸笼里的六谷饼则散发出清甜的气息。然而,随着时代的发展,一些土语正逐渐消失:胶东地区的一些老人仍称玉米为“玉豆”,将其与大豆并列;广西某些地方的人们则称之为“包儿米”,将包裹的形态融入了粮食的名字中。 这些称呼不仅反映了农业活动中的智慧,还深刻地影响着中国人的精神世界。在华北地区的童谣里,人们唱道:“棒子秆,节节甜”;而在西南地区的一些神话故事中,则有苞谷种由神鸟衔来的传说。此外,在江南某些地方的婚礼习俗中,新娘出阁时会带上“六谷穗”,寓意着五谷丰登;北方一些地区的盖房仪式上也会悬挂玉米棒子,称为“金棒镇宅”。这些习俗使朴实无华的庄稼上升到了文化符号的高度。 当我们走进超市看到统一标注为“甜玉米”的产品时,那些充满乡土气息的方言称呼正渐渐消失。在晋南乡间的一个秋日里,我遇到了一位晒玉米的老农,他抓起一把“玉茭子”笑着说:“这个名字我的祖先们从很久以前就开始这样叫了。”夕阳将他的身影与金色的玉米堆染成暖黄色调。这一刻让我明白了,那些散落在田埂上的方言碎片不仅仅是命名方式,更是祖先留给大地的文化遗产。 尽管随着时间推移,玉米的各种称呼最终会被普通话所统一,但这些被“棒子”、“苞谷”、“六谷”等词汇浸润过的岁月已经深深植根于中国乡村的灵魂之中。每当我们在餐桌上品尝到一碗玉米羹时,舌尖上留下的不仅是甘甜的味道,更是无数农人用方言编织的关于土地和生存的故事与记忆。

(责任编辑:佚名)