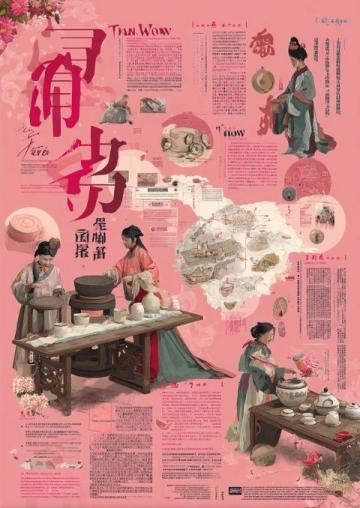

品味泉州,世遗里的美食探索之旅

作者:佚名|分类:生活杂谈|浏览:85|发布时间:2025-08-14

#探寻泉州美食文化的魅力——漫步在世遗中的小吃之旅

2025年4月17日,一个晴朗的周四傍晚。随着夕阳的余晖洒在西街青石板路上,我踏入了充满闽南风情的泉州美食街。这条全长613米的老街,此刻被温馨的暖黄灯光映照,石板路在光线下泛着油亮的光泽。骑楼屋檐下的红灯笼与五彩缤纷的霓虹招牌相映成趣,空气中弥漫着面线糊的鲜香、润饼的米香和土笋冻的海腥味,仿佛一幅生动的《清明上河图》。

首先来到的是位于东街59号的侯阿婆肉粽。老店门口排起的长队彰显了它的受欢迎程度。"阿婆,来个干贝烧肉粽!"我排队等候时大声喊道。玻璃柜里的肉粽裹着青翠的竹叶,油润发亮。侯阿婆的孙子熟练地剥开粽叶,里面是糯米、三层肉、虾仁、干贝和莲子,再淋上花生酱、甜辣酱和蒜蓉,一口咬下,咸香软糯,粽叶清香在舌尖绽放。隔壁桌的老华侨边吃边用闽南语赞叹:"这味道,四十年没变过。"

接着来到了美食街155号的国仔面线糊店。一进屋,就听到大锅里的水声咕嘟作响。老板手持长柄勺,在乳白的海鲜汤中搅动,面线如银丝般在锅中翻滚。"加醋肉、大肠、油条!"我模仿当地人,将酥脆的油条蘸着面线糊,卤蛋的咸香与面线的爽滑在口中完美融合。碗底的干贝和鱿鱼丝仿佛诉说着闽南人对海味的热爱。

随后,我来到了西街165号的亚佛润饼店。穿过钟楼,看到第四代传人正在制作薄如蝉翼的润饼皮。胡萝卜丝、高丽菜、花生碎、浒苔层层叠叠,卷成春卷形状。咬一口,蔬菜的清甜与花生的醇香在口中爆发,细细品味,竟有南洋香料的异域风情——原来这道古早味中,隐藏着宋元海丝的秘密。

傍晚时分,我来到了西埯村的土笋冻作坊。星虫在大锅中翻滚,老板用石碾碾压虫体,挤出内脏,熬煮成胶质的土笋冻。冷却后的土笋冻晶莹剔透,配上萝卜酸、香菜和芥末酱,口感Q弹,沙虫的脆嫩与酱汁的酸辣相互碰撞,产生奇妙的效果。"这可是戚继光抗倭时发明的军粮。"老匠人的话让我对这小小的土笋冻有了更深的认识。

夜幕降临,我来到了洛江区的印尼街夜市。华灯初上,霓虹闪烁。沙爹肉串的香气扑鼻而来,摊主用闽南语和印尼语热情地招呼着客人。我坐在露天座位上,品尝了一份印尼千层糕,椰香与斑斓叶的清香在晚风中飘散。归侨老人夹起土笋冻,感慨地说:"当年下南洋,最想家的就是这口鲜。"

深夜时分,我来到了县后路的无名炸醋肉摊前。凌晨两点,这里依然热闹非凡。老板将腌制好的猪肉裹上面粉,投入油锅,"滋啦"声中金黄酥脆的醋肉出锅。一口咬下,外酥里嫩,醋香去腥,配上冰镇四果汤,疲惫一扫而空。对面桌的年轻人举着啤酒杯说:"这就是泉州的深夜灵魂。"

从晨曦中的面线糊到凌晨的炸醋肉,泉州美食街用二十四小时的烟火气,串联起千年海丝的繁华记忆。每一道小吃都是活态的文化遗产,每一味调料都蕴含着包容并蓄的城市精神。当我在黎明前的西街漫步,看开元寺双塔披上晨光,我深刻领悟到:泉州的味道,是舌尖上的世遗,是流动的乡愁。

(责任编辑:佚名)