隋唐大运河南下画弧:浚县小河古镇的千年商贸繁荣之路

作者:佚名|分类:生活杂谈|浏览:88|发布时间:2025-08-14

#鹤壁头条#运河蜿蜒:自西南至东北,在小河镇东折而行,孕育出一座历史悠久的古镇

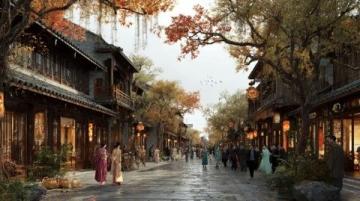

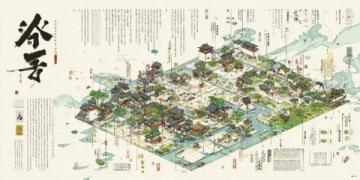

隋唐大运河浚县卫河段由西南向东北流淌,当它到达浚县的小河镇时,向东画了一个巨大的弧线。这条曲线形成了长达十余里的“九湾画屏”美景,并且延伸到了一个名为“道口”的千年古镇。

道口古镇最初被称为“李家渡口”。在宋金时期以前,古黄河流经此地,在当时这里是黄河北岸的一个重要渡口。由于该地区多为姓李的家庭经营船只摆渡业务,故而得名“李家渡口”。隋朝时开凿的永济渠(即隋唐大运河的前身)穿镇而过,使得道口集镇因为水运便利、商贾汇聚而变得繁荣。

在新中国成立之前,道口古镇隶属于浚县管辖。古黄河未南迁前,浚县与滑县以河为界区分,左岸属黎阳县(即现今的浚县),右岸则属于白马县(现在的滑县)。这条天然边界从汉朝开始直至南宋绍熙五年(金明昌五年,公元1194年)黄河改道之前,一直未有变化。因此,位于古黄河左岸的道口古镇,归属于黎阳县的行政管辖。

公元1194年,古黄河在阳武县(现今新乡市原阳一带)决堤后东流,经过浚、滑两县的故河道逐渐干涸,只留下了一条绵延不断的沙丘。于是,这条废弃的黄河河道成为了划分浚县与滑县边界的界限,并一直维持到1949年中华人民共和国成立时止。之后,道口镇被划归到了滑县的管辖范围。

在历史上,道口古镇因河而兴,商贸繁荣,一直是除浚县城之外最繁华的集镇之一。根据清朝嘉庆年间《浚县志》的记载:浚县共有9个集市,其中县城内的为每日一市,而四关则为每月一次轮流交易;到了乾隆五十六年(1791),知县周书升将城内东街公所地改并成“周公集”,勒石以示。李家渡口(现今的道口镇)集市亦是每日一市,其余如新镇、屯子等集市则为隔日交易。

自清末以来,随着地理条件和社会经济的变化,桑村庙、寇庄(现归延津县)、大赉店(今鹤壁新区)、善堂、裴庄、孟庄以及十里铺等地的集镇逐渐兴起。道口、宜沟、城厢及洪门等区域则因靠近铁路和卫河水路而迅速发展,成为了重要的贸易中心和物资集散地。由此可以看出,在清代时期浚县的辖区包含了现今延津、滑县和汤阴三县的部分地区,其领土范围比现在要大得多。

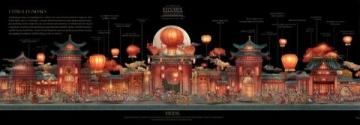

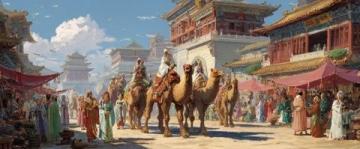

古时道口镇以交通便捷闻名于世,集市因运河而繁荣昌盛。自隋代以后,卫河通航南北可达百泉与天津之间,“帆樯林立”,“三百石之民船,四时畅行”;货物南来北往,往来商旅络绎不绝。由此可见,古道口镇曾经拥有无比繁华的景象。

到了清末至民国中期,道清、道楚铁路建成通车,从南部连接清化,向北延伸至楚旺,火车往返不断,使得道口镇成为水陆交通的交汇点。优越的地理位置与发达的交通运输条件为道口古镇带来了商业上的繁荣发展,运河岸边商贾云集贸易繁盛,商铺林立,各户生意兴隆,“日进斗金”,道口镇由此声名远播成为了豫北地区重要的经济重镇,并享有“小天津”的美誉。

(责任编辑:佚名)