五年福建行:山海情缘与城市印记

作者:佚名|分类:生活杂谈|浏览:86|发布时间:2025-08-14

福建之旅:五载情缘的山海印记

自2002年至2007年,我与福建结下了长达五年的不解之缘。在这段时光里,我两次踏足泉州,一次路过福州,还有一次途径厦门。这段跨越五年的福建经历,不仅记录了改革开放后福建经济社会的迅猛发展,更深刻地烙印了我对这片山海之地的独特情感。

初识福州:榕城印象

2002年8月底,我和同伴两人从南京出发,历经20多个小时的火车旅程抵达福州。那时的福建铁路系统尚未像现在这样发达,没有高铁的便捷,我们的旅途显得尤为漫长。抵达福州火车站时正值中午,我们根据事先查好的地图,直奔福州军区附近的福州师范专科学校招待所。暑假中的学校异常宁静,办理完入住手续后,我们来到教工食堂。至今仍清晰地记得那份油炸海鱼——每条都有十厘米长,鱼肉鲜嫩,几乎看不到小刺。这份简单而美味的事物,成为了我对福州最初的味觉记忆。

午后,我们在福州街头漫步。与南京、上海相比,这座城市的天际线显得低矮许多,但街头的榕树却让人印象深刻。我们循着“三坊七巷”的名声,找到了这片明清风格的古建筑群。初看之下,这些古建筑略显破旧,但细细品味,便能感受到其中蕴含的历史韵味。三坊七巷位于市中心,八一七北路西侧,于山之麓,安泰河边,由十条坊巷组成,包括衣锦坊、文儒坊、光禄坊等,是福州古建筑的精华所在。这里走出了严复、沈葆桢等历史名人,古朴的街巷与潺潺流水相映成趣,展现出闽越古城独特的居住文化。

泉州印象:侨乡风情

从福州乘坐中巴前往泉州,一路上颠簸却充满期待。泉州位于福建南端,晋江下游北岸,与台湾隔海相望,是著名的侨乡。那时的泉州已经完成改制,没有一家国有企业,城市面貌呈现出独特的形态——几乎没有五层以上的高楼,所见民居都是三、四层的红砖自建房,外墙朴素却内部装修精致,每家都供奉着财神。这种独特的城市景观,折射出泉州作为侨乡的特殊发展轨迹。

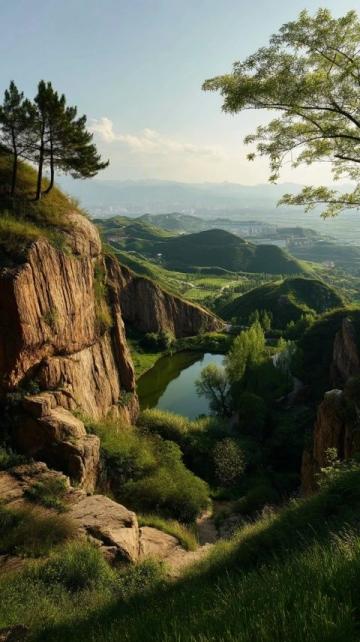

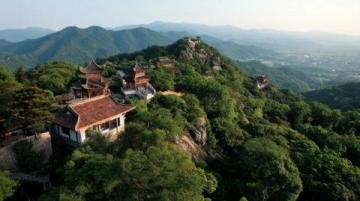

泉州的历史底蕴深厚,宋元时期曾是世界上最大的海港之一,与埃及亚历山大港齐名,是“海上丝绸之路”的起点。我们重点游览了清源山和开元寺。清源山素有“闽海蓬莱第一山”之称,山中道观林立,最著名的是宋代雕刻的老君岩造像,高达5.1米的天然岩石老子像栩栩如生,堪称道教石雕艺术的瑰宝。开元寺则始建于唐武则天时期,寺内48米高的镇国塔和44米高的仁寿塔是中国现存最高最大的仿木结构楼阁式石塔,两塔相距约二百米,巍然屹立于西街两侧,成为泉州古城的标志性景观。

厦门掠影:海上花园

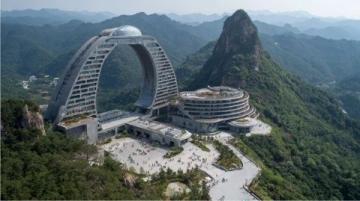

2007年,我们再次来到福建,这次是从南京飞往厦门。厦门位于福建东南沿海,与金门岛隔海相望,是一座美丽的海滨城市。“城在海上,海在城中”的独特地理环境,造就了厦门“海上花园”的美誉。尽管时间有限,我们只游览了厦门市区和集美的一部分区域,但厦门的独特风光已留下深刻印象。

缘分的转折

第一次福建之行结束后,在回程途经上海的公交车上,我接到了省委党校招生办的电话,告知我被录取为研究生的消息。当时考的是盐城班,本想在盐城就读,图个方便,但最终因为被省党校本部录取而放弃了这个机会。回首这段经历,或许冥冥之中自有安排——福建五年的缘分,让我收获了比学历更珍贵的山海记忆和人生感悟。

这五年间,我一直关注着福建的发展,也见证了福建从改革开放前沿到经济腾飞的历程。如今回想起来,福建不仅是一个地理概念,更是一种生活态度——像榕树一样扎根,像大海一样包容,像山峦一样坚韧。这段五年的缘分,值得我用一生去回味。

(责任编辑:佚名)