大明航海家郑和:七次下西洋的壮丽航程与和平外交传奇

作者:佚名|分类:生活杂谈|浏览:85|发布时间:2025-08-14

郑和:踏浪七万里,大明航海家的壮丽航程

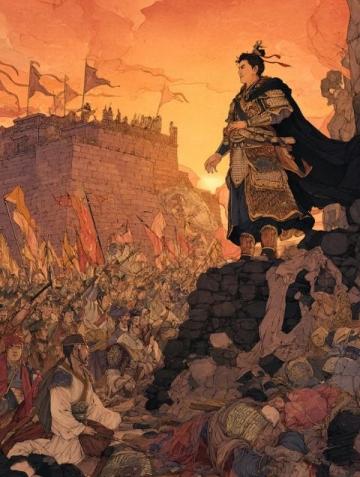

1405年的苏州刘家港,六十二艘巨舰停泊在江面上。宝船高耸的桅杆上,“郑”字帅旗迎风飘扬,34岁的郑和站立船头,目光穿越水天相接之处——这是他以正使太监身份统领大明船队下西洋的第一站。

这位本名马和的云南回族人,在幼年时因战乱成为明军俘虏。净身入宫后,凭借卓越才能获得了燕王朱棣的赏识,并在靖难之役中立下了赫赫战功,因此获赐“郑”姓。当朱棣决定派遣船队宣扬国威时,具备军事才能与外交智慧的郑和成为了最佳人选。

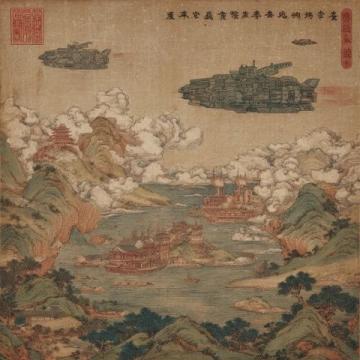

从1405年至1433年,二十八年间,郑和七次率领船队下西洋,最远抵达非洲东海岸。他始终秉持“怀柔远人”的理念:在锡兰调解部族冲突,在满剌加建立中转基地;甚至将天方国的麒麟(长颈鹿)带回献给朝廷。随行人员费信在其著作《星槎胜览》中描述:“至古城国,其王率妻子大臣郊迎,金盔象队,仪仗甚盛。”

1433年,在第七次航行归途中,62岁的郑和病逝于古里。这支比哥伦布的船队早了87年的无敌舰队不仅开辟了海上丝绸之路,还通过瓷器交易换回胡椒,并用罗盘导航文明,在惊涛骇浪中书写了一段和平外交的传奇故事。

至今,在马六甲海峡仍有许多华人庙宇供奉着这位身高九尺的大明航海家。这些庙宇见证了六百年前那场跨越地理与文化的伟大对话,纪念着他为促进东西方交流所做出的巨大贡献。

郑和的故事不仅是一段历史佳话,更是中华民族追求和平、开放包容精神的象征。

(责任编辑:佚名)