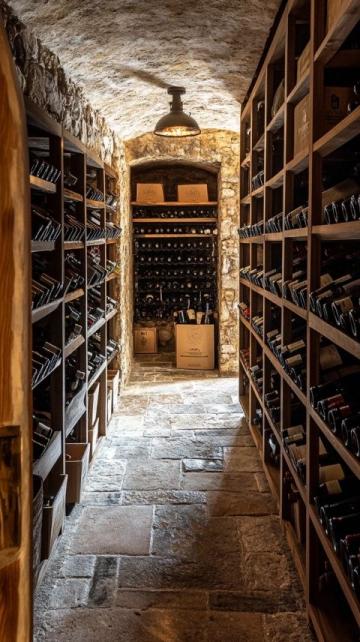

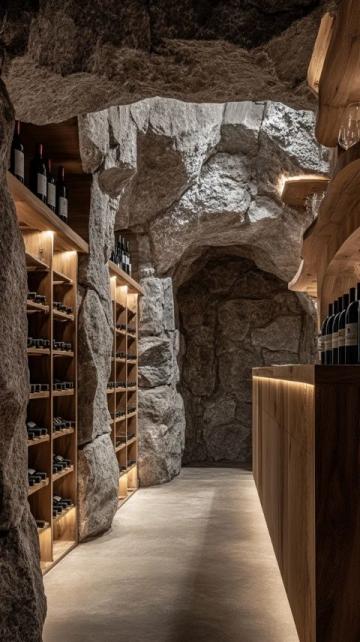

非遗之美:时光窖藏的韵味

作者:佚名|分类:生活杂谈|浏览:87|发布时间:2025-03-27

时光窖藏的非遗滋味

金华火腿在冬日暖阳下闪烁着琥珀般的光泽,工匠们轻敲其表面,通过回声判断三年陈化的完成度。这项传承千年的技艺如今被载入人类非物质文化遗产名录之中,在浙江的三伏天晒场,老师傅依然遵循“日晒夜露”的古法,让火腿与自然界的季风对话——这是现代科技难以破解的独特味觉密码。

每一个非遗美食的名字都承载着鲜活的文化记忆。北京烤鸭沿袭元代大都时期的明火炙烤技法,保留了皇家的烹饪风格;柳州螺蛳粉中的酸笋发酵工艺,则记录了百越先民驯化微生物的历史智慧。沙县小吃的申遗档案中,扁肉皮透如蝉翼的秘密在于师傅用松木槌击打猪肉三万次的辛勤付出。

传承人的每一道皱纹都镌刻着岁月的痕迹。苏州船点大师陈阿婆从事揉捏粉团技艺已超过六十年时间,她将二十四节气转化为七十二种独特的造型;潮州卤水世家第五代传人则依旧使用祖父留下的紫砂老卤坛,每日添加新料而不更换旧汤底。这些守护者在面对机械化生产和预制菜的时代挑战时,依然坚守着古老的手艺。

非遗厨房仿佛是一座流动的博物馆。扬州早茶中的烫干丝绝技要求将2毫米厚的豆腐干切成24层;陕西裤带面制作则需达到“三光”标准(手光、盆光、面光),考验的是制作者与自然界的默契程度。这些工序无法通过ISO认证进行量化,却在代际传承中构建起了独特的文化基因。

随着日本和食以及法国美食先后被列入非物质文化遗产名录,中国的饮食申遗之路显得更加紧迫。从田间到餐桌的整个非遗体系正在建立一个味觉文明的坐标系。这些仍在继续呼吸的老手艺提醒着我们:真正的文化遗产并非局限于博物馆内的玻璃展柜中,而是存在于清晨蒸笼升起的热气里,在深夜灶台跳跃的火光之中。

(责任编辑:佚名)