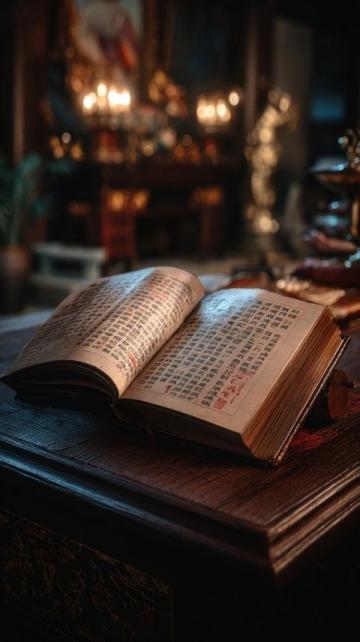

中华五千年文化通识:古书中的智慧与礼仪

作者:佚名|分类:百科常识|浏览:88|发布时间:2025-08-22

目录学是一门研究如何编制和利用书目以促进科学文化发展的学问。在中国古代,对目录学的重视可以追溯到西汉时期的刘向、刘歆父子的《别录》《七略》等著作。南宋的郑樵在《通志·校雠略》中进一步发展了这一学科,而到了清代,章学诚则通过他的《校雠通义》总结了目录学的丰富经验。在中国古代文献中,《四库全书总目提要》和《四库全书简明目录》是最全面、规模最大的目录代表。

经史子集是中国古代图书分类体系,最早由晋代的荀勗提出。这个体系将书籍分为四个主要类别:经(儒家经典)、史(历史著作)、子(先秦诸子的著作及其他哲学、政治、医学等著作)和集(诗歌、散文等文学作品集合)。这种分类方式为读者提供了快速定位和检索图书的便利。

类书是古代中国的一种文献工具书,旨在收集和编排各种资料以方便查找和使用。它们通常按照主题或者类别进行分类编排,有的则按韵律或文字顺序排列。著名的类书包括唐代的《艺文类聚》和《初学记》,宋代的《太平御览》和《册府元龟》,以及明代的《永乐大典》和清代的《古今图书集成》。这些类书不仅为研究者提供了丰富的专题研究资料,还保存了大量接近原始资料的珍贵信息,对于校勘古籍、检索诗词文句等学术活动具有重要意义。

《太平御览》是宋代李防等人应宋太宗之命编纂的一部大型类书,共一千卷,分为五十五个主要类别和四千五百多个子目,引用了超过一千六百九十多种书籍。它的价值在于提供了大量完整的资料,并详细标注了出处。

《永乐大典》是明代解缙等二千余人受明成祖之命编纂的类书,共二万二千八百七十七卷,另有凡例和目录六十卷,总计一万一千零九十五册,约三亿七千万字。它广泛搜集了当时可见的图书七八千种,是中国古代最大的一部类书。

《古今图书集成》是清代康熙年间陈梦雷等编纂的一部类书,初名《古今图书汇编》,后由康熙帝改名为现名。经过雍正初年的蒋廷锡等人重新编辑,最终成书共一万卷、目录四十卷,六千一百零九部,一亿六千万字。该书的结构清晰,资料丰富,是我国现存规模最大的类书之一。

通过这些古代文献工具书的编纂和使用,目录学不仅保存了大量的文化知识,也极大地推动了学术研究的发展,为现代学者提供了宝贵的资源和参考。

(责任编辑:佚名)