探寻梅菜扣肉的味觉密码:客家人迁徙与饮食文化传承

作者:佚名|分类:生活杂谈|浏览:84|发布时间:2025-08-14

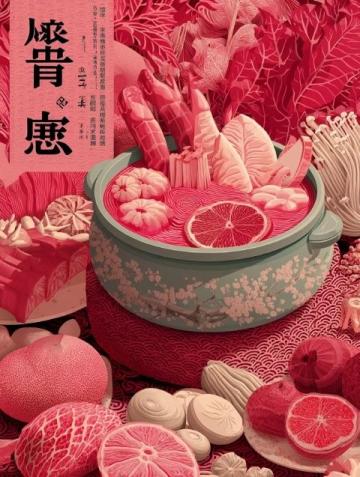

梅菜扣肉的诞生,是客家人迁徙历程中味觉记忆的一种记录。这道看似平凡的菜肴,实际上蕴含了中原士族南迁过程中的生存智慧与饮食艺术。在蒸腾的蒸汽中,五花肉的肥腻与梅菜的咸香相互融合,不仅散发出令人垂涎的香气,更深深烙印着客家文化的独特印记。

一、食材背后的迁徙历程

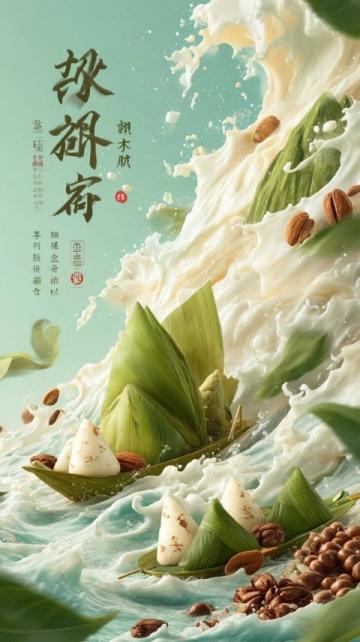

梅菜的产生与客家人的南迁紧密相连。北宋末年,为躲避战乱,中原士族辗转至岭南地区,在惠州和梅州等地定居。当地气候湿润,新鲜蔬菜难以长时间保存,聪明的客家人将芥菜腌制晾晒,创造了这一耐储存的食材。这种半干半湿的状态既保留了蔬菜的清香,又通过发酵产生了独特的风味。如今,梅州平远县的梅菜种植基地依然沿用传统的“三蒸三晒”工艺,使得每一根梅菜都充满了岁月的沉淀。

梅菜扣肉的选择同样体现了客家人的生存智慧。在迁徙途中物资匮乏,五花肉肥瘦相间的特性成为最佳选择——肥肉提供能量,瘦肉保证营养。烹饪时经过煮、炸、蒸的三重工序,不仅使肉质酥烂脱骨,还通过油脂的析出实现了自我保鲜。这种“以油锁鲜”的技法与客家腌腊制品的制作理念一脉相承。

二、烹饪工艺的文化象征

梅菜扣肉的制作过程蕴含着客家人“以柔克刚”的处世哲学。五花肉经过沸水焯煮去除腥味,恰似客家人在迁徙中磨练心性;油炸时的剧烈爆裂象征着族群面对困境的坚韧;而梅菜的层层覆盖则如同南迁途中的相互扶持。当肉与菜在蒸锅中完成味觉的交融,犹如中原文化与岭南风土的完美融合。

这道菜的摆盘也富有深意。扣肉倒扣成山形,梅菜铺陈如壤,既呼应了客家人“耕读传家”的传统,又暗含“脚踏实地”的处世态度。在客家宴席中,梅菜扣肉往往作为压轴菜出现,寓意“圆满收官”,这种仪式感至今仍在梅州、惠州等地的婚丧嫁娶中延续。

三、味觉美学的当代传承

如今的梅菜扣肉已突破地域界限,成为中华饮食文化的一种象征。梅州金苑食品将传统工艺与现代冷链技术相结合,开发出预制菜产品,让这道客家名菜走进千家万户。在粤港澳大湾区,米其林餐厅对梅菜扣肉进行解构重组,用分子料理呈现“梅菜泡沫”、“肉汁凝胶”,使传统风味在创新中焕发新生。

这种味觉的传承背后是客家文化的开放包容。当梅菜扣肉出现在国际美食节的展台,年轻厨师用梅菜搭配和牛、松露时,我们看到的不仅是一道菜的进化,更是客家精神在新时代的传承。正如梅菜历经腌制仍保留本味,客家人在迁徙中始终坚守着文化根脉。

从岭南山村到国际舞台,梅菜扣肉的每一次蜕变都在讲述客家人的故事。这道菜肴不仅是味觉的盛宴,更是一部流动的文化史。当我们夹起一块酥烂的扣肉,品味的不仅是肉香与菜韵的交融,更是一个族群在历史长河中磨砺出的生存智慧与文化自信。在全球化的今天,梅菜扣肉正以其独特的风味,向世界传递着客家文化的醇厚与深邃。

(责任编辑:佚名)