油锅里的乡愁密码;面托传承中的情感纽带

作者:佚名|分类:生活杂谈|浏览:89|发布时间:2025-08-12

油锅里的乡愁密码:面托传承中的情感纽带

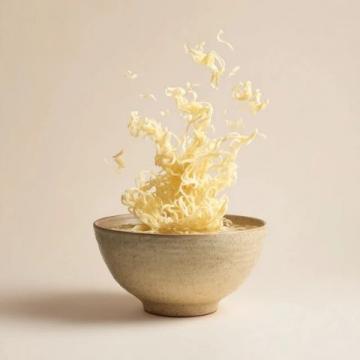

清晨五点,郑州纬四路菜市场油锅上泛起金黄涟漪。张记面托摊的第四代传人张建国,将面糊舀入祖传铜制模具中,滋滋作响的油花中,一道关于乡愁的情感故事正在成形。

这枚直径八公分的金色圆饼,是承载着河南面食文明精粹的一份子。老酵头在陶罐中沉睡三天,与石磨全麦粉相遇后,在28度恒温箱里完成发酵魔法。面糊中加入的芝麻叶粉,是张家太爷爷独创配方,可以让面托在冷却后依然保持酥脆。

炸制过程是一场精确到秒的艺术。铜模在180度棉籽油中预热,注入面糊后沉入油锅中,气泡翻涌间形成独特的蜂窝结构。起锅时机的把握全凭经验,早一秒则生,晚一秒则老,只有三十年功底的师傅,才能让面托边缘自然卷起完美的荷叶边。

在郑州地铁二号线,上班族们用面托开启新的一天。金融白领将面托掰碎泡入胡辣汤,建筑工人用它夹着卤牛肉大快朵颐。最地道的吃法来自老城区,将面托对折,塞入刚出锅的油馍头,再淋上一勺蒜汁,这是几代郑州人共同的早餐记忆。

面托的社交属性在互联网时代焕发新生。美食博主们开发出抹茶、榴莲等新式口味,年轻人用面托蘸冰淇淋的吃法登上热搜。但最动人的画面,仍是城中村的老太太们,围坐在油锅旁,用面托蘸着豆浆,讲述着1954年郑州棉纺厂门口的排队往事。

当最后一锅面托在暮色中起锅,张建国望着排队的人群,想起爷爷说过的话:面托不是生意,是郑州人递给异乡客的一张温暖名片。在这个高铁四小时可达全国的时代,这枚小小的面托,依然固执地守护着中原大地的味觉基因。

(责任编辑:佚名)