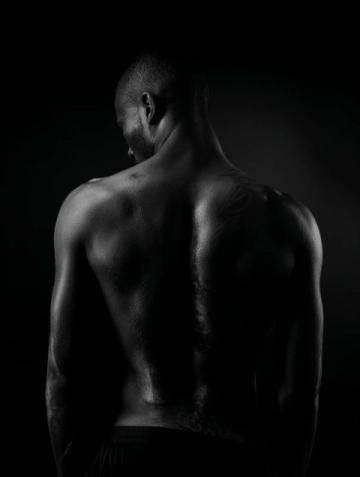

肩部训练指南:深入理解与实践

作者:佚名|分类:百科常识|浏览:85|发布时间:2025-08-14

优化肩部训练:摆脱传统误区,采用高效策略

是否你在苦练肩部却未能达到理想中的“3D球形肩”?或是,在卧推等动作中感到肩部不适?这些问题的根源可能在于你对肩部肌群训练的思路。通常,人们会采用集中训练的方式,将所有精力集中在单一肩部肌肉上。然而,一个更高效的方法是将其与大肌群协同训练,以实现更好的效果。

肩部由三大战区构成:

- 前束(三角肌前束):这是一支主力推手,在卧推和实力举等动作中扮演核心角色。

- 中束(三角肌中束):它负责为视觉增加宽度,侧平举类动作是其专长所在。

- 后束(三角肌后束):对塑造背部立体感与体态至关重要,划船或拉的动作则是其舞台。

传统“肩日”的弊端

一次性的训练将所有注意力放在肩部上,极易导致前束肌肉过度活跃而忽视了中束和后束的刺激。结果往往呈现为“含胸宽肩”,而非理想的肩部形态。

解决方案:拆分肩部训练,融入推拉循环!

通过将肩部肌群拆分,并将其与经典的“推日”、“拉日”周期相结合,你可以更高效地激活和强化各个部分。

前束 & 中束:属于“推日”

- 原理:前束在推举动作中扮演主角角色,而中束虽然主要负责侧向平举,但在推类动作中同样参与稳定作用。

- 策略:

- 先进行复合推类训练(如杠铃卧推、实力举、坐姿哑铃推举),确保充分刺激前束和整体的推力。

- 推类主项后,立即追加1-2个针对中束的动作。例如:

- 哑铃侧平举:保持肘部微屈,专注于肌肉挤压感而非重量。

- 绳索侧平举:提供持续张力,增强顶峰收缩感觉。

- 器械侧平举:适合新手掌握正确的发力模式。

后束:属于“拉日”

- 原理:后束与背部肌群(如菱形肌和斜方肌中下部)协同工作,负责肩关节的后伸、外旋。划船或面拉等动作是其天然主场。

- 策略:

- 首先完成背部的主要训练(如杠铃划船、单臂哑铃划船、引体向上/高位下拉)。

- 在背部训练之后,安排1-2个针对后束的动作。例如:

- 俯身哑铃反向飞鸟:保持躯干稳定,肘部微屈指向天花板。

- Face Pull(面拉):将绳索拉至额头或面部,深度挤压后束和肩袖肌群。

- 器械反向飞鸟:提供稳定且易学的训练方式。

推拉日肩部整合方案示例

-

推日:

- 杠铃卧推(4组 x 6-8次)

- 坐姿哑铃推举(3组 x 8-12次)

- 哑铃侧平举(中束训练,3组 x 12-15次)

- 绳索侧平举(中束训练,3组 x 15-20次)

- 三头肌动作

-

拉日:

- 引体向上/高位下拉(4组 x 8-12次)

- 杠铃划船(3组 x 8-10次)

- Face Pull(面拉)(后束和肩袖肌群训练,4组 x 15-20次)

- 俯身哑铃反向飞鸟(后束训练,3组 x 12-15次)

关键要点

- 重视后束:确保拉日中投入足够精力在后束上,高质量完成训练。

- 中束训练注重轻重量、高质量:避免借力,专注于肌肉的挤压和持续紧张感。

- 动作形式至上:肩关节区域复杂且易受伤。确保在整个动作过程中控制节奏,避免使用超出自己能力范围的重量。

通过拆分训练并融入“推拉日”策略,你将能够更均衡地发展前束、中束与后束,从而实现理想的3D球形宽肩目标。遵循上述方法,不仅可提升训练效率,还能减少受伤风险,让你的健身之路更加顺畅。

(责任编辑:佚名)